La narración viva de un testigo directo

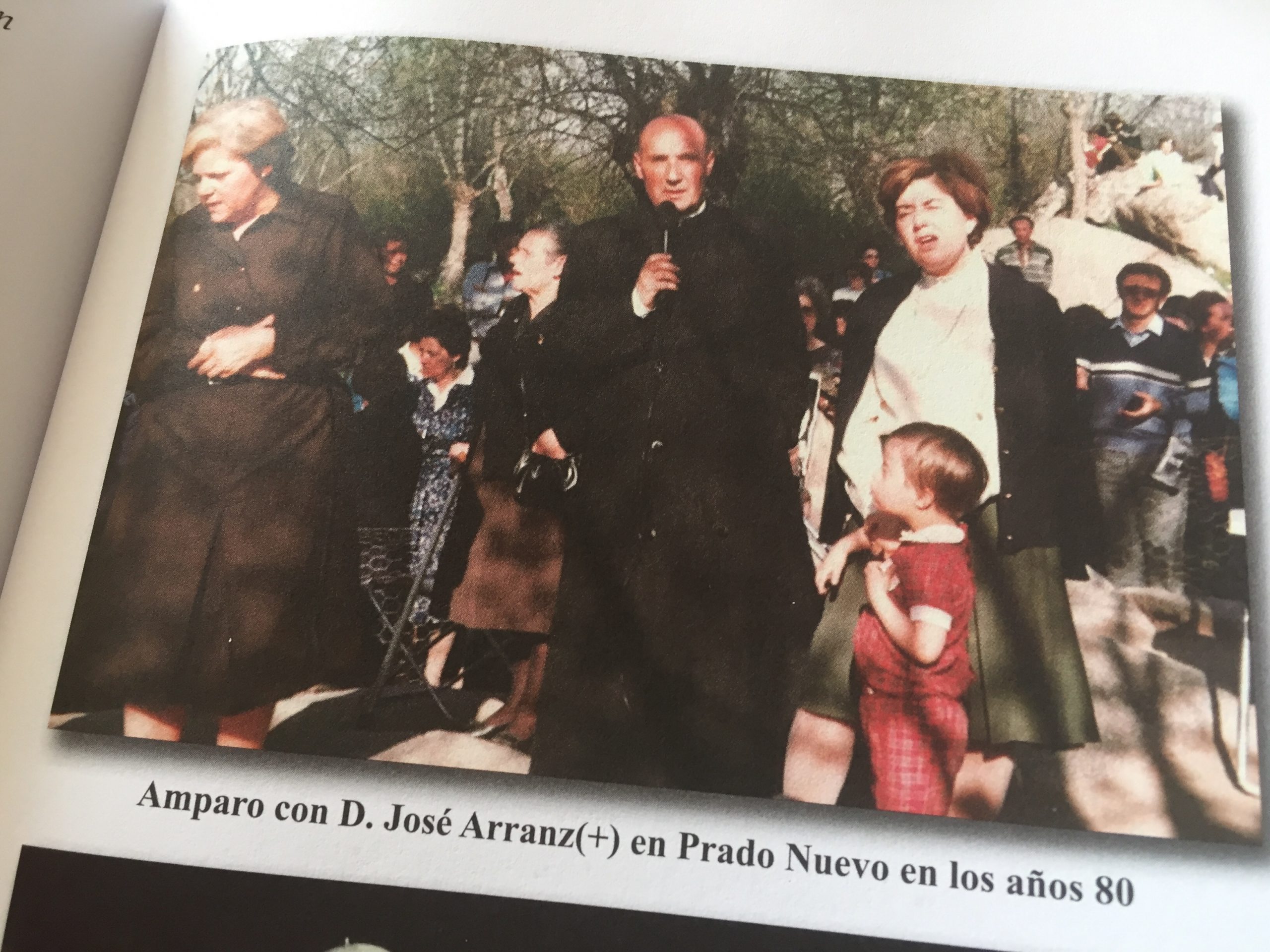

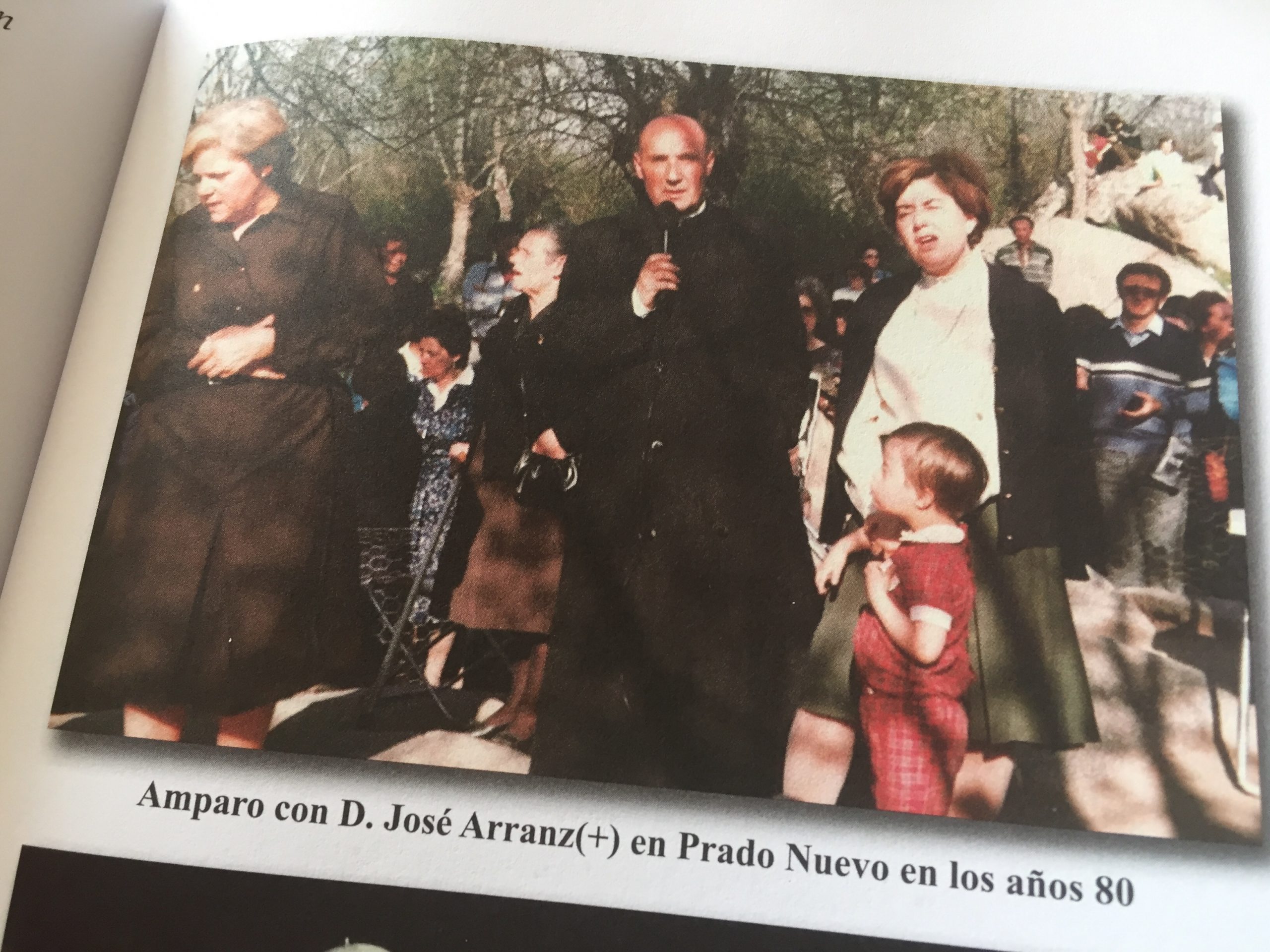

Con mis propios ojos

Desde que empezamos a publicar la historia en la revista Prado Nuevo, incluimos esta sección de «Historia de las apariciones de El Escorial». En ella hemos hablado no sólo de las revelaciones privadas recibidas por Luz Amparo, sino de todo lo que empezó a surgir en torno a estos fenómenos, desde la creciente asistencia de peregrinos a Prado Nuevo, especialmente en las décadas de los años 80 y 90, hasta los frutos abundantes que se han cosechado en este lugar de gracias y bendiciones: múltiples conversiones, sanaciones del cuerpo y sobre todo del alma, numerosas vocaciones a la vida consagrada, sacerdotal y de apóstoles laicos, nacimiento de la Obra de Reparadores de la Virgen de los Dolores, bendiciones y aprobaciones por parte de la Jerarquía de la Iglesia, etc., sin excluir las etapas de persecución promovidas por diferentes enemigos que se han interpuesto en este largo caminar... En los números más recientes, abordamos el doloroso suceso de la muerte del hijo de Luz Amparo y su final heroico.

Vamos a revivir en este artículo, recurriendo de nuevo a la voz de un testigo privilegiado, una de las ocasiones en que Luz Amparo recibió de modo cruento las llagas del Señor, en las cuales meditaremos de forma especial en la próxima Semana Santa.

El inicio del éxtasis

Dejando a un lado las muchas veces que he percibido el perfume misterioso que todos conocen, amén de otras muchas vivencias experimentadas en relación a los carismas que acompañan a Luz Amparo Cuevas, quiero dejar constancia de dos acontecimientos que yo mismo presencié en primera fila.

Los numerosos éxtasis que he contemplado me han permitido estudiar con detenimiento todas sus reacciones. En cualquier momento, los éxtasis pueden tener lugar y más frecuentemente durante el rezo del santo Rosario. El inicio del éxtasis se manifiesta con una ligera interrupción de aquello que está haciendo, como quien no puede continuar, porque una fuerza superior la arrebata. Entonces cierra los ojos, junta las manos sobre su pecho y empieza a pronunciar, en tono distinto al habitual, las palabras del mensaje. Durante los primeros años, siempre los transmitía con los ojos cerrados; pero a partir de un cierto momento, precisamente después de haber atravesado una «larga noche oscura», todo el mensaje lo empezó a transmitir con los ojos abiertos, que miran al infinito y se mueven constantemente, como quien se fija en varios puntos distintos a derecha e izquierda.

Martes Santo (1988).

El Martes Santo de 1988, acudí al pequeño local donde solíamos reunirnos todos los miembros de aquel pequeño grupo. Atravesé el pasillo donde Amparo se encontraba hablando normalmente con dos personas, y me dirigí a la habitación siguiente para reunirme con otros amigos. Estando sólo a unos metros de distancia, y ante el revuelo que se armó, salí de nuevo al pasillo donde Amparo ya se encontraba en éxtasis. Ante el asombro de todos, pude ver cómo de la frente le caían pequeñas gotas de sangre, y las manos las llevaba igualmente ensangrentadas y al parecer también traspasadas.

Las gotas más gruesas de sangre de las manos goteaban al suelo. Entonces algunas personas, ya más acostumbradas a estos trances, la fueron llevando hasta el interior de una habitación contigua que estaba vacía. Allí pusieron una manta sobre el cemento y la tendieron sobre ella. Al estar su cuerpo en posición horizontal, y boca arriba, dos gruesas gotas de sangre que le salían de los ojos, le quedaron fijas en los lacrimales. Eran de tamaño mayor que las lágrimas normales y de sangre roja y fresca. También sangraba por la boca. Yo tuve la suerte de estar a su lado, todo el tiempo, a menos de un metro de distancia, y durante casi dos horas, pude observar todos los detalles.

En un silencio absoluto y respetuoso

Me impresionaron también los quejidos lastimeros que el dolor le ocasionaba. «Dios mío, Dios mío», eran las únicas palabras que repetía. Así permanecimos a su lado unas veinte personas, en un silencio absoluto y respetuoso. Nadie la tocó. Más de hora y media duró la estigmatización. Al final, y sin explicación alguna, vimos cómo la sangre le iba desapareciendo de la cara y de las manos. Sólo quedó la que había caído en la manta y en el suelo. Luego fue recobrándose lentamente, y abrió los ojos con una mirada nueva, como quién viene de otro lugar y empieza a ver con cierta extrañeza lo que la rodea en ese momento.

La reabsorción de la sangre fue algo inimaginable. Aquellas heridas se fueron difuminando hasta quedar su cara y manos totalmente limpias. Ella misma nos contó en cierta ocasión cómo, después del sufrimiento, un ángel le cura las heridas que luego desaparecen.

Y sin alarde alguno se despidió de nosotros

Recuperada ya, apenas hablaba. Sólo nos dijo con voz apagada: «Marchaos ya a vuestras casas, porque se os va a hacer tarde». Juntamente con los demás, yo la acompañé también hasta la puerta del local, y sin alarde alguno se despidió de nosotros.

Puedo asegurar que si bien fue sorprendente el prodigio contemplado, no lo fue menos la simplicidad con que esta mujer lo había recibido en su propio cuerpo. Su autenticidad no ofrecía dudas. Verla luego marchar para su casa sin alarde alguno, en silencio, acompañada simplemente de dos de sus hijas, en medio de la oscuridad, sin llamar la atención, como una persona más que deambula por la calle, fue para mí tan admirable como el prodigio en sí mismo (N. Hernández, Prado Nuevo. Treinta años de historia en la pluma de un testigo directo, pp. 28-29).

«Es necesario, hija mía, ir muriendo poco a poco para que otros vivan»

En otro momento, estando con ella —Luz Amparo— en compañía de otras personas del grupo, en aquel viejo local a donde solíamos acudir, la llegada de un éxtasis le interrumpió la conversación que estaba manteniendo con nosotros. Entonces, escuchamos las palabras que en éxtasis pronunció, según lo que el Señor le iba diciendo:

«Es necesario, hija mía, ir muriendo poco a poco para que otros vivan. Carga con mi cruz en reparación de todos los pecados del mundo».

Con toda claridad vimos cómo se arrodillaba y hacía ademán de coger la cruz sobre sus hombros. Observamos perfectamente el aplastamiento de su cuerpo, como alguien que se inclina agobiado por un gran peso. Luego, andando de rodillas, enfiló la puerta interior del local y empezó a avanzar por el pasillo. Por supuesto que ninguno de los presentes veía la cruz, pero la situación era tan evidente, que resultaba muy fácil imaginarla.

Su particular «Vía Crucis»

Después de haber avanzado de rodillas algunos metros, jadeante y con una respiración angustiosa, en un momento dado, cayó de bruces contra el cemento, golpeándose el rostro de manera terrible, ya que ni siquiera apoyó las manos en el suelo que seguían agarradas a la cruz.

Segundos después, volvió a levantarse y siguió avanzando con un jadeo, cada vez más entrecortado y agotador. A la vista del golpazo que acababa de darse en la cara, algunos de los presentes fueron a buscar un cojín grande, y bastante usado..., que había sobre un viejo sofá. Así iban poniendo debajo de su rostro este almohadón en la medida que ella avanzaba, mientras ellos caminaban hacia atrás. Y fue una buena idea, pues, no muchos metros más adelante, volvió a caer de bruces; sólo que, de este modo, el brutal golpe sobre el cemento quedó mitigado por el cojín.

Así recorrió todo aquel local, siempre con los ojos cerrados, y salvando los obstáculos como si los estuviera viendo. Cayó de bruces hasta siete veces a lo largo del recorrido. Después de este «Vía Crucis», fue regresando de nuevo a la habitación de donde había salido. Allí pudimos escuchar de sus labios cómo el Señor le pedía ya la cruz y se la quitaba de los hombros.

Creo que sobran todos mis comentarios. Presenciar esta escena es algo tan vivo que penetra en el alma de todo el que lo contempla. Cosas como éstas nunca se vuelven a olvidar.

Revelaciones del Señor

Recuperada ya de aquel sufrimiento agotador, de nuevo el Señor añadió: «Adora, hija mía, a Dios, tu Creador». Ella, de rodillas y con la cabeza en el suelo, recitó en tono de salmo una plegaria de idioma desconocido. Daba la impresión de ser una lengua oriental (puede que hebreo o arameo). A continuación, la misma voz le dijo: «Danza, hija mía, ante Dios, tu Creador». Ella se levantó, y con las manos en alto, empezó a girar sobre sí misma en una danza rotatoria. Confieso que esta sencilla, pero emocionante escena, me trajo a la memoria la danza del rey David en presencia del Arca de la Alianza.

Por último, aquella voz que hablaba a Luz Amparo en el éxtasis, le dijo estas palabras que escuchamos de sus labios: «Canta, hija mía, himnos de alabanza a Dios, tu Creador». Ella, con voz suave y bien timbrada, empezó a cantar una canción de todos conocida: «♫Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios♪».

Al terminar este himno, quedó en silencio durante unos minutos. Luego fue abriendo lentamente sus ojos, regresando de nuevo al estado natural. El éxtasis había terminado.

El «Vía Crucis» que había recorrido de rodillas y los himnos de alabanza que el Señor le había pedido entonar, tuvieron una duración aproximada de hora y media.

Cuando hubo terminado, ella apenas hablaba, y me dio la impresión de que estaba recordando todo lo que había podido contemplar durante el éxtasis. Nosotros, unas veinticinco personas, apenas nos atrevíamos a hablar y, mucho menos, a formular preguntas relacionadas con todo lo acontecido.