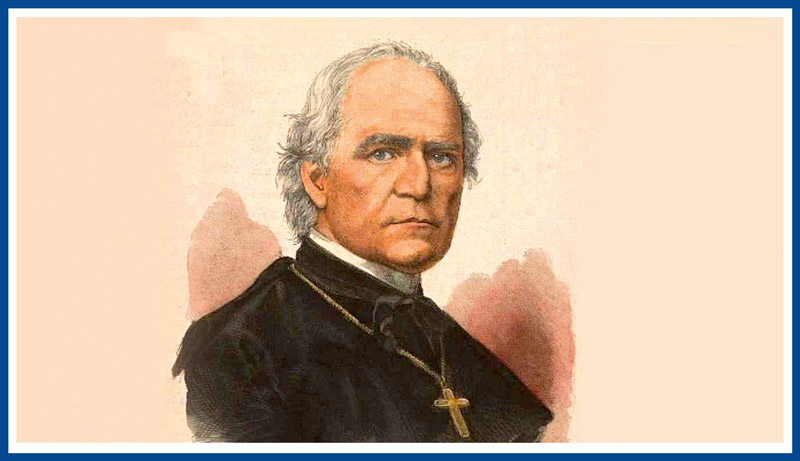

Todos nosotros debemos lo que somos y nuestra vocación a las oraciones y a los sacrificios ajenos. En el caso del conocido obispo Ketteler (1811-1877), un personaje excelente del episcopado alemán del siglo XIX y uno de los instauradores del catolicismo social en Alemania, la bienhechora fue una religiosa conversa, la última y la más pobre religiosa de su convento.

En 1869, se encontraron juntos un obispo de una diócesis de Alemania y un huésped suyo, el obispo Ketteler de Maguncia. Durante la conversación, el obispo diocesano subrayaba las múltiples obras benéficas de su huésped. Pero el obispo Ketteler explicaba a su interlocutor: «Todo lo que con la ayuda de Dios alcancé, se lo debo a la oración y al sacrificio de una persona que no conozco. Puedo decir solamente que alguien ofreció su vida a Dios en sacrificio por mí y a esto debo el hecho de ser sacerdote». Y continuó: «En un primer momento, no me sentía destinado al sacerdocio. Había realizado mis exámenes de habilitación a la abogacía y apuntaba a hacer carrera cuanto antes para obtener en el mundo un lugar importante y tener honores, consideración y dinero. Pero un acontecimiento extraordinario me lo impidió y dirigió mi vida en otra dirección.

Una visión extraordinaria

Una tarde, mientras me encontraba solo en mi habitación, me entregué a mis sueños ambiciosos y a los planes para el futuro. No sé qué me sucedió, si estaba despierto o dormido. Lo que veía ¿era la realidad o se trataba de un sueño? Una cosa sé: vi lo que fue luego la causa de la transformación de mi vida. Con neta claridad, Cristo estaba sobre mí en una nube de luz y me mostraba su Sagrado Corazón. Delante de Él, se encontraba una religiosa arrodillada que levantaba las manos en posición de imploración. De la boca de Jesús escuché las siguientes palabras: “¡Ella reza incesantemente por ti!”. Veía claramente la figura de la orante, su fisonomía se imprimió tan fuertemente en mí que todavía hoy la tengo delante de mis ojos. Ella me parecía una simple conversa. Su vestido era pobre y ordinario, sus manos enrojecidas y callosas por el trabajo pesado. Cualquier cosa haya sido, un sueño o no, para mí fue extraordinario porque quedé impresionado profundamente. Desde aquel momento, decidí consagrarme completamente a Dios en el servicio sacerdotal.

Camino del sacerdocio

Me aparté en un monasterio para los ejercicios espirituales y hablé de todo esto con mi confesor. Inicié los estudios de teología a los treinta años. Todo el resto usted ya lo conoce. Si ahora piensa que algo bueno ocurre a través mío, sepa de quién es el verdadero mérito: de aquella religiosa que rezó por mí, quizás sin conocerme. Estoy convencido que alguien rezó por mí y reza todavía en secreto, y que sin aquella oración no podría alcanzar la meta a la que Dios me ha destinado».

«¿Sabe quién es aquella que reza por usted y dónde?», preguntó el obispo diocesano. «No, sólo puedo cotidianamente pedir a Dios que la bendiga, si todavía vive, y que la devuelva mil veces lo que hizo por mí».

La hermana del establo

Clarisa cuidando de las gallinas

Al día siguiente, el obispo Ketteler fue a visitar un convento de religiosas en una ciudad cercana y celebró para ellas la Santa Misa en la capilla. Casi al final de la distribución de la Comunión, llegando a la última fila, su mirada se fijó en una religiosa. ¡Su rostro palideció, quedó inmóvil! Luego se recuperó y dio la Comunión a la religiosa que nada había notado y estaba devotamente de rodillas. Después, concluyó serenamente la liturgia.

Al día siguiente las religiosas invitaron al obispo Ketteler a un desayuno, al que también se unió el obispo diocesano. El obispo Ketteler pidió a la madre superiora le presentase a todas las religiosas. Junto al otro obispo, Ketteler las saludaba observándolas, pero parecía claramente no encontrar lo que buscaba. En voz baja se dirige a la madre superiora: «¿Éstas son todas las religiosas?». Ella, mirando al grupo, respondió: «¡Excelencia, las hice llamar a todas, pero efectivamente falta una!». «¿Por qué no vino?». La madre respondió: «Ella se ocupa del establo, y lo hace de un modo tan ejemplar que en su celo a veces se olvida las otras cosas». «Deseo conocer a esta religiosa», dijo el obispo. Al poco tiempo, llegó la religiosa. Él palideció de nuevo, como al darla la Comunión el día anterior, y después de haber dirigido algunas palabras a todas las religiosas, pidió permanecer solo con ella.

«¿Usted me conoce?», preguntó. «¡Excelencia, yo no lo he visto nunca!». «¿Pero usted rezó y ofreció buenas obras por mí?», quería saber Ketteler. «No soy consciente de ello, porque no sabía de la existencia de Vuestra Gracia». El obispo permaneció algunos instantes inmóvil y en silencio… «¡Parece que usted tiene el trabajo más pesado en el convento!», continuó. «¡Ay no, Vuestra Gracia! Ciertamente no puedo desconocer que a veces me repugna». «Entonces, ¿qué hace cuando está agobiada por la tentación?». «Tomé la costumbre de afrontar por amor a Dios, con alegría y celo, todas las tareas que me cuestan mucho y después las ofrezco por un alma del mundo…». «¿Cómo le surgió la idea de ofrecer todo esto por un alma?». «En la escuela el párroco nos enseñó que se debería rezar por los demás. Además añadía: “Sería necesario rezar mucho por los que corren el peligro de perderse por la eternidad. Pero como sólo Dios sabe quién tiene mayor necesidad, lo mejor sería ofrecer las oraciones al Sagrado Corazón de Jesús, confiando en su sabiduría y omnisciencia”. Así hice, y siempre pensé que Dios encuentra el alma justa».

¡El mismo día!: nacimiento de la religiosa y conversión de Ketteler

«¿Cuántos años tiene?», le preguntó Ketteler. «Treinta y tres años, Excelencia». El obispo, perturbado, se interrumpió por un instante, luego preguntó: «¿Cuándo nació?». La religiosa refirió el día de su nacimiento. El obispo entonces hizo una exclamación: ¡se trataba precisamente del día de su conversión! ¡Él la había visto exactamente así, como se encontraba en aquel momento! «¿Usted no sabe si sus oraciones y sus sacrificios tuvieron éxito?». «No, Vuestra Gracia». «¿Y no lo quiere saber?». «El buen Dios sabe que cuando se hace algo bueno, esto es suficiente», fue la simple respuesta. El obispo estaba muy impresionado: «¡Por amor a Dios, entonces continúe con esta obra!».

La religiosa se arrodilló frente a él y le pidió su bendición. El obispo levantó solemnemente las manos y con profunda conmoción dijo: «Con mis poderes episcopales, bendigo su alma, sus manos y el trabajo que cumplen, bendigo sus oraciones y sus sacrificios, su dominio de sí y su obediencia. La bendigo especialmente para su última hora y ruego a Dios que la asista con su consuelo». «Amén», respondió serena la religiosa y se alejó.

Una enseñanza para toda la vida

El obispo se sintió turbado profundamente, se acercó a la ventana para mirar afuera, tratando de recobrar su equilibrio. Más tarde se despidió de la madre superiora para regresar a la casa de su amigo y hermano. A él le confió: «Ahora encontré a quien debo mi vocación. Es la última y la más pobre conversa del convento. Nunca podré suficientemente dar gracias a Dios por su misericordia, porque aquella religiosa reza por mí desde hace casi veinte años. Pero Dios con antelación había acogido sus oraciones y también había previsto que el día de su nacimiento coincidiera con el de mi conversión… Si un día tuviera la tentación de jactarme por eventuales éxitos y por mis obras delante de los hombres, debería tener presente que todo me proviene de la gracia de la oración y del sacrificio de una pobre sierva del establo de un convento».

(Revista Prado Nuevo nº 17 y 18. Anécdotas para el alma)

Leer más “Anécdotas para el alma”